泉州古城作为世界文化遗产的核心区域,总面积6.41平方公里。近年来,泉州市践行“古城提质、新城集聚”战略,以中山路为轴线,科学规划九大展示区和八个施工分区,系统推进173条传统街巷整治工程。其中中山中路及周边街巷位于古城一分区,项目涵盖29条传统街巷,实施市政改造、房屋加固、立面修缮、景观优化和业态活化等综合整治,有效提升古城保护与发展水平。

泉州市以现代设计理念活化古城保护,培育文化创意产业,推动历史文脉与现代文明有机融合。累计举办“润物无声”系列文化主题展览10余场,吸引游客及市民近50万人次,孵化30余个本土年轻文创团队入驻;连续五年开展古城徒步穿越活动,参与人数超200万人次,覆盖200余条古巷,有效激活历史空间价值,实现文旅消费与文化交流双促进,带动古城文化影响力及经济效益同步提升。

通过系统性实施建筑修缮、街巷整治、市政改造及业态升级,古城历史风貌与生活功能实现双维优化。完成房屋结构加固、街巷立面修缮等工程,修复传统肌理的同时完善交通、管网等基础设施,构建“宜居、宜游、宜业”的复合型空间。老建筑活化利用与业态提质相辅相成,既保留“见人见物见生活”的原真性,又融入现代服务功能,显著提升居民生活品质与游客体验,实现文化遗产保护与城市发展有机统一。

2017—2020年实施的金鱼巷微改造、中山中路示范段提升等工程,获“中国建筑学会建筑设计奖历史文化保护传承创新专项”一、二等奖,入选住建部全国历史文化保护与传承街区示范案例;中山路保护经验纳入全国首批可复制经验清单。创新形成的古城街巷市政提升“泉州技术”获评福建省老城更新样板二等奖,列为省级品质提升示范项目,为同类地区历史街区保护更新提供实践范本。

坚持原生态保护

实现精准提质

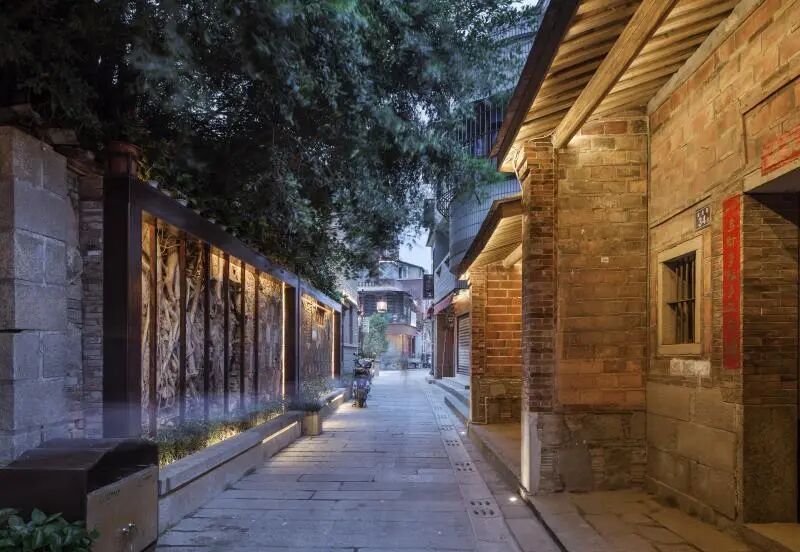

秉承“一街一特色,一巷一亮点”理念,采取微扰动、低冲击的“绣花”功夫改造提升古城街巷,在保护传统风貌和工艺基础上融入现代功能,显著改善人居环境。坚持“文物考古前置”原则,施工前进行考古勘探,施工中专人旁站监督,确保地下文物安全,实现了古街巷、古建筑与居民日常生活的和谐共存。

创新施工组织方式

减少扰民影响

实施“六微六保”施工组织法,即交通组织微循环、居民生活微干扰、施工机械微型化、施工组织微扰动、帮扶服务微细处、群众工作微微笑;保障施工安全、工程质量、工期受控、用水用电、上学上班和回家顺畅。施工过程中设置便民通道和安全防护设施,最大限度缩短对群众生活的影响周期,获得市民广泛认可。

注重原真性传承

彰显地域特色

项目回收利用年代久远的地铺老石板和清代、民国时期的旧砖,融入海蛎壳水洗石、夯土墙、出砖入石、木雕、石雕、灰塑等十余种闽南传统工艺,组织传统建筑营造技艺传承人“师带徒”参与修缮工作,原技艺、原真性保护街巷风貌,唤醒了人们对闽南古厝的集体记忆。

推动活态化发展

促进业态繁荣

古城活态化发展坚持“循古向新”原则,一方面制定优惠政策扶持传统老字号回归壮大,另一方面在文旅新业态中植入文化基因,丰富旅游产品供给,引入非遗展示体验馆和博物馆进古城,邀请各县(市、区)特色产业及文化进驻历史街区,将古城打造成为活态文化展示馆和繁荣商业区。